Come dicono quelli che, se ne capitasse uno come supplente ai propri figli, chiamerebbero i Carabinieri, ho molti amici gay.

E praticamente tutti fanno gli attivisti lgbtq+. Ho anche molti amici eterosessuali e quasi tutti si definiscono sui social “attivisti”. Tutti specificano l’uso del pronome come se vivessero a Washington Dc e non a Tor Bella Monaca. He/Him, They/Them e così via. Trovo sia un bel segnale. La lotta per i diritti delle persone Lgbt+ coincide con la liberazione delle persone eterosessuali. Una battaglia che libera da pregiudizi, paure e anche pressioni conformiste imposte dalle famiglie e dalla società. Eppure, negli ultimi anni, nella categoria politicamente rilevante degli attivisti per i diritti civili, si segnala, la sottospecie degli attivisti performativi.

Un disastro. Nulla in comune con un movimento (quello Lgbt+ italiano) che in 50 anni è riuscito a fare moltissimo di concreto: dall’accoglienza alle persone lgbt+ buttate fuori casa e senza un posto nel mondo a proteste che facevano tremare le fondamenta dei Palazzi.

Oggi tutto ciò che riesce fare l’intero zoo di vetro degli attivisti performativi è: linciare o pretendere un ruolo nell’informazione con il risultato che, più che informare, disinforma.

Partiamo dalla definizione: l’attivismo performativo consiste nell’ottenere la cosiddetta gloria dell’attivismo senza dover pagare alcun prezzo. È attivista performativo l’influencer di Instagram che sostiene una causa o si concentra su un problema per attirare l’attenzione, il sostegno e la monetizzazione (che sempre corrisponde al numero di like) da parte dei followers, invece di preoccuparsi di fare realmente la differenza. Un “condividi” di qua, un cancelletto di là, è un modo per sentirsi impegnati pensando che un hashtag riuscirà là dove il movimento Lgbt ha fallito (dicono loro). Il like come partecipazione, il like come rivoluzione. Quante di queste persone sanno quello che dicono e fanno? Quante si informano realmente? E quali sono i danni che causano alla richiesta di diritti?

È indubbio che grazie a questi meccanismi virali, le campagne social riescano a imporre l’agenda ai media e all’opinione pubblica. Lo abbiamo visto benissimo con il ddl Zan negli ultimi tempi: da Tiziano Ferro a Fedez. Ma è anche indubbio che raramente questi meccanismi riescano a completarsi in un passaggio fondamentale, quello che dà voce a soggetti silenziati dal discorso pubblico, quel passaggio che li mette per la prima volta al centro della scena in un mondo che non le ha mai guardate.

In tv, ad esempio, sul ddl Zan abbiamo visto e sentito raramente Alessandro Zan e molto spesso Valdimir Luxuria. Il resto della discussione veniva affidato a donne e uomini eterosessuali con la competenza di aver scritto un articolo a favore o contrario, oppure quella di essersi distinti per un hashtag o per un selfie. Persone forse vicine alla comunità lgbt+, ma totalmente distanti dall’esperienza di omotransfobia che l’Italia sta attraversando. Si considerano “alliance” (e magari lo sono). Poi cascano, e pretendono di imporre, ad esempio, quello che si può dire delle e alle persone lgbt (un classico: la polemica sull’uso della parola froc**). Viviamo un tempo molto evangelizzante ed evangelizzato, tutti ti dicono dove devi andare e il posto dove devi stare. Ma la storia delle persone lgbt non coincide con quella di tutti gli eterosessuali. Si interseca ma non coincide. Il compito di chi si definisce alleato della comunità Lgbt non è occupare quello spazio politico, ma lasciare spazio, aprire un varco, fare breccia nel proprio per gli altri. Altrimenti è sopradeterminazione.

E proprio qui sorge il problema dell’alleanza performativa. Gli americani la chiamano “slacktivism”. Minimo sforzo, tanti like. Pensiamo all’immagine profilo arcobaleno, alle petizioni online (a proposito, che effetto hanno avuto quelle sul ddl Zan?) oppure gli hashtag in tendenza.

Prendiamo #ddlZansubitolegge ad esempio, è stato un hasthag in tendenza per tutto lo scorso anno. A ripercorrere i flussi social, l’uso di questo cancelletto veniva spesso accompagnato da tweet poco informati: qualcuno pensava che lo avessero già approvato, qualcun altro era convinto che bastasse l’ok della Camera per renderlo legge, altri ignoravano il contenuto vero del testo. Questo ha intasato i canali social e di conseguenza inquinato il dibattito, diffondendo cattive informazioni: adesso, quando una persona viene insultata per strada, hashtagghiamo “ddl Zan” ignorando che quella legge punirà, forse, penalmente soltanto le aggressioni fisiche e non verbali. Alimentando questa narrazione “vogliamo il ddl Zan perché un gruppo di ragazzini mi ha urlato “fr***o” mentre salivo in macchina“, si rischia di dare solo manforte a chi parla in maniera disonesta di “minaccia alla libertà d’espressione”.

Torniamo allo “slacktivism”.Tempo fa il settimanale “Vanity Fair”, di Condé Nast si era schierato nella discussione sul progetto di legge con una copertina e una call to action social, #diamociunamano. Il mondo dello spettacolo guidato da Alice Pagani, 23 anni, dichiaratamente bisessuale e già protagonista della serie Netflix di successo Baby, ha deciso di scarabocchiarsi il palmo della mano con l’hashtag #DdlZan, in sostegno della legge ferma al Senato. Campagna efficace, sicuramente genuina da parte del direttore e dell’attrice coinvolta. Effetto virale, però diciamo anche che se sei Alessandra Mussolini o Carlo Cracco, e ti scatti un selfie con la mano scarabocchiata #DdlZan, otterrai un risultato. Non quello di approvare una legge, aprire un dibattito che dia spazio alla comunità lgbt, figuriamoci: ma quello di far girare di più la tua foto e il tuo nome nella rassegna stampa. Se sei Alessandro Cattelan o Michelle Hunziker invece, forse potresti fare qualcosa in più di un selfie, ad esempio invitare il presidente di Arcigay in televisione o la presidente del MIT (Movimento Identità Trans) e dar loro voce.

Oltre ad essere performativo, l’uso pigro dei social media può inavvertitamente danneggiare il movimento che si pensa di aiutare. Moda degli ultimi due anni è quella, messa in pratica dagli attivisti performativi, di raccogliere tramite direct message storie di violenza omotransfobica. È un problema. Le storie arrivano. Sono terribili. Raccontano un’Italia che conosciamo. Ma sono vere? Chi le raccoglie non è un giornalista, non è un’agente di polizia e non è neanche un’attivista radicato nel territorio. È un avatar, un performer delle cause Lgbt che gode attraverso like e reazioni: non deve tener conto delle storie che riceve, non è responsabile e non ha nessuna esigenza di credibilità, di sensatezza. Non ha nessun dovere di verificare se la storia sia infondata, irragionevole o per essere concreti: se sia stata già denunciata agli organi competenti. Il vittimismo, la ricerca di attenzione pervadono le nostre vite. Questo modus operandi le alimenta. Bisogna ricordare però che un crimine d’odio falso, costruito ad arte, è un macigno sulla coscienza della comunità LGBT. E può essere devastante in un tempo in cui si cerca di approvare una legge contro l’omotransfobia. I danni sono tanti: gli attacchi strumentali dei movimenti anti-lgbt (Pillon parla di omobufale), la diffidenza della comunità, la possibilità che una persona realmente aggredita non venga ascoltata. Non è una novità questa pratica della denuncia social, ma è l’evoluzione di un paese in cui ormai nessuno chiama la polizia, se subisce un sopruso: chiama il Gabibbo. Le denunce la gente li fa con gli status di Facebook e i blog di gossip. E ora tramite gli attivisti performativi. Ci vogliono decenni di pratica per leggere correttamente i reati d’odio omotransfobici, codificarli e aiutare realmente una vittima di questo crimine. La rincorsa al like non è mai una soluzione ma solo una trappola.

Cosa bisogna fare dunque?

- Informarsi. Non attraverso altri influencer ma leggendo i giornali, affidandosi a media che hanno responsabilità legale di quello che scrivono. Oppure leggendo direttamente le fonti primarie. Si potrebbe partire dal leggere il testo del disegno di legge (S. 2005), Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Cioè il ddl Zan.

- Mettersi in contatto e in ascolto con le persone Lgbt+. Non con gli avatar e i simulacri ma con le associazioni, bussare e chiedere: cosa posso fare per dare una mano? In tempi di pandemia le associazioni Lgbt di tutto il paese soffrono per un calo di iscritti e risorse. Molte sono a un passo del fallimento e molte rappresentano un rifugio per chi non avendo un profilo social accattivante, è costretto ad affrontare da solo e realmente le sfide che la vita gli presenta.

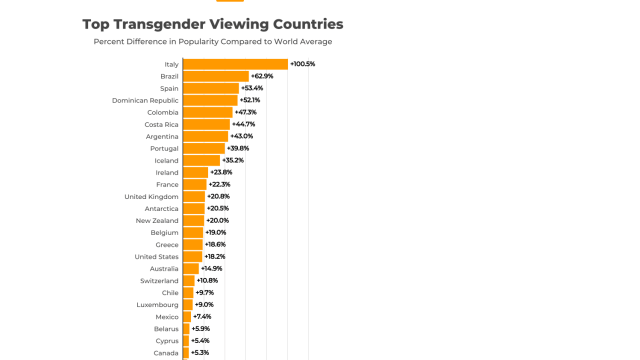

- Gli americani direbbero: “put your money where your mouth is”, mettere i soldi laddove si mettono le parole. Aiutare concretamente chi ha bisogno di aiuto. Le persone transgender, non binarie ad esempio buttate fuori casa e alla ricerca di un alloggio o di un lavoro. Raccogliere fondi e aiuti concreti usando i propri follower. Non vendere materiale arcobaleno, colorato o vagamente friendly, ma raccogliere fondi da indirizzare direttamente alle associazioni. Quelle che accolgono le persone Lgbt rifiutate dai propri nuclei famigliari, ad esempio: hanno bisogno di cibo, vestiti, libri, coperte, elettrodomestici. Una vita. Tutto quello che voi considerate scontato in una vita e che viene cancellato, improvvisamente, quando si decide di essere se stessi.

L’attivismo dei like non serve. È importante esserci, trovarsi, non restare solo dietro al computer a dire “Basta”, “Che schifo”. Ciascuno può. Gli attivisti veri sono quelli che “fanno”, muovono mani e piedi per aiutare chi ha bisogno e aiutare se stessi. È una lezione, guai a non capirla. Il rischio: like tanti, diritti nessuno.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.