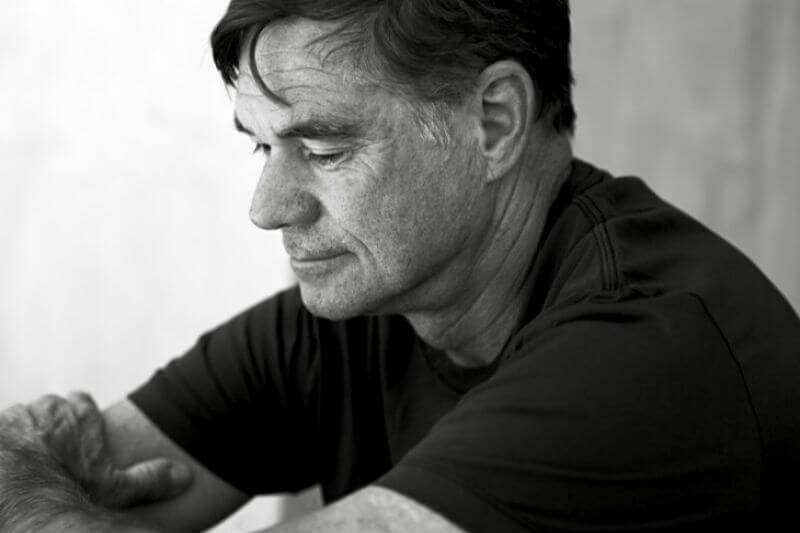

Gus Van Sant è uno dei massimi registi contemporanei e il suo cinema stimolante si muove tra classicismo consapevole e sperimentalismo innovativo. Autore inquieto, sensibile, non incasellabile, è il più grande ritrattista di quell’età sfumata fra adolescenza e maturità che da sempre è il cuore pulsante del suo lavoro: già si evince nel fulminante esordio Mala Noche, col suo struggente bianco e nero, vincitore del festival gay di Torino Da Sodoma a Hollywood nel 1988 che lo fece conoscere alla prima platea cinefila ma all’epoca restò inedito in Europa.

In seguito Gus alterna esplorazioni in territori nuovamente sperimentali (il criptico Last Days sulla morte di Kurt Cobain, il drammatico Paranoid Park su un giovane skater assassino per caso) per tornare poi a un classicismo lucido e spettacolare col magnifico Milk, otto nominations all’Oscar e due statuette dorate: un mimetico Sean Penn miglior attore e la sceneggiatura di Dustin Lance Black. Si tratta della fiammeggiante ricostruzione dell’attività politica di Harvey Milk (1930-1978), uno dei massimi attivisti lgbt americani, morto assassinato insieme a George Moscone, sindaco di San Francisco, per mano dell’ex consigliere comunale Dan White. Van Sant ai vertici della sua poetica, militante e commovente, regia di gran classe e pathos sincero.

Due anni fa intervistammo Gus a Torino, dove aveva presenziato all’inaugurazione dell’interessante mostra Icone alla Mole Antonelliana sulla sua attività di fotografo, curata da Mathieu Orléan. Ci aveva anticipato la realizzazione del nuovo, attesissimo film Don’t Worry (trovate l’intervista qui) in uscita il 29 agosto per Adler Entertainment in cui racconta vita e opere dell’illustratore disabile e alcolista John Callahan. Da non perdere assolutamente!

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.