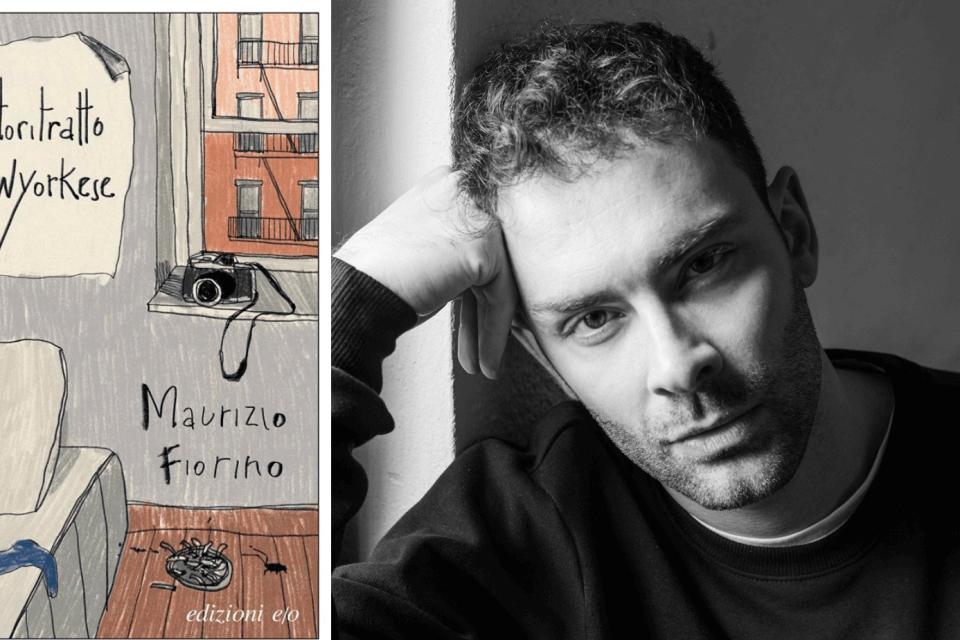

L’ultima parola del romanzo di Maurizio Fiorino, Autoritratto newyorkese, è «amuleto», un lemma che Treccani definisce così: «Piccolo oggetto che si porta indosso a protezione contro insidie». Eppure i protagonisti di questo romanzo non hanno, o non sembrano avere amuleti nel taschino. La loro storia è una storia che non prevede riserbo né cure, non declinazioni del verbo «custodire» né la possibilità di una protezione. Anzi, la loro è una vita completamente esposta, circoncisa e vulnerabile, un’esistenza vorticosa. Hanno compiuto vent’anni da poco e per sopravvivere devono riuscire a non soccombere alla città, che con una mano offre e con l’altra ruba. Allora rubano anche loro, rubano e si vendono, si pesano al chilo e si buttano in mezzo alla vita. Da soli, loro due, e poi intorno tutto il mondo, intorno la vita, anche solo una piccolissima speranza, anche solo un amuleto.

Abbiamo intervistato Maurizio Fiorino, autore per e/o del romanzo Autoritratto newyorkese.

Giovanissimi e già disillusi, i due protagonisti sono amanti, amici e nessuna delle due cose. Non è chiaro ciò che li lega: forse è amore o forse è l’unico strumento che hanno per stare nel mondo. Non si conoscono neanche troppo, semmai si riconoscono. Amare allora è conoscersi o riconoscersi? Conoscersi, assolutamente. Perché riconoscersi, invece, significa voler vedere nell’altro parti di sé. E sfidare quelle parti, cercare di averne di più, averne il massimo. Nel caso di questo romanzo, quella parte è l’autodistruzione e non è gestibile. I protagonisti riconoscono nell’altro il proprio istinto all’autodistruzione e lo stimolano sempre di più. Amare è conoscersi, conoscere l’altro nel bene e nel male e accettarlo. Riconoscersi, invece, è solo il tentativo di conoscere meglio sé stessi.

Una relazione mai davvero fedele, tra l’altro: «c’è più onore in tradire che nell’essere fedeli a metà», come scriveva Giovanni Giudici? Si tradiscono e sono innamorati. È amore, il loro. A volte è un amore malato e la loro storia non può essere una storia d’amore classica. Non sono la coppia dell’Upper East Side à la Peter Cameron o à la Michael Cunningham. Qui c’è una coppia che vive una storia d’amore e di distruzione: dovrebbero conoscere meglio sé stessi per amarsi meglio. Eppure non cercano altro che la vita stessa, vogliono lanciarsi a paracadute. Non sono mai fedeli.

Però sono reciprocamente fedeli senza essersi fedeli. Questo tema delle diverse forme di fedeltà dovrebbe essere più dibattuto. Dovrebbe partire da noi la ridefinizione della coppia.

A proposito del sé: scrivere vuol dire sempre scrivere di sé stessi? Direi di sì. Scrivere e anche fotografare. Se voglio descrivere una foglia che cade, la descrivo anche in base al mio vissuto. In quella foglia che cade c’è anche una parte di me che cade.

L’autorappresentazione è già nel titolo: Autoritratto newyorkese. Nel titolo l’autoritratto è proprio inteso come pratica artistica. Io, da fotografo, mi sono ritratto per anni ossessivamente. Quasi tutti i fotografi lo fanno, serve anche a capire la macchina fotografica: il senso del timer, della composizione della foto.

Un romanzo di paradossi: niente è stabile, niente è certo, non le relazioni né i soldi, non gli ideali né il lavoro. Eppure, al centro dei pensieri del protagonista c’è la fotografia che è il simbolo della stasi. Per l’io narrante, sì, sono anni molto instabili. Sono instabili soprattutto i rapporti – anche quelli virtuali – che spesso si interrompono bruscamente subito dopo l’orgasmo. Sono anni di enorme crisi anche per la città di New York, quelli del 2008-2009. Una crisi economica che diventa poi anche culturale, sociale. Ma è nella crisi che gli artisti creano, è solo nella crisi che riescono a vedere oltre.

È un’illusione New York? Sì, è stata venduta come brand e in questo rispecchia in pieno la società americana. Si vende come città delle opportunità e della positivity a tutti i costi. Tutto è veloce, sì, ma dev’essere sempre tutto felice. È l’opposto dell’Italia, che è il paese di Tenco, per intenderci. Tutto quello che viene da lì dev’essere sempre stupendo, ma è una menzogna, è una truffa. Si fallisce anche lì e io volevo raccontare l’individuo che fallisce.

Mi torna in mente Nan Goldin e insieme anche i Baustelle, soprattutto quando cantano: «Che cos’è la vita senza una dose di qualcosa, una dipendenza?». Vivere è avere un’ossessione? Sì, ognuna ha la sua. Se parliamo di arte, però, bisogna essere intelligenti e capire che l’arte non è solo la traduzione delle proprie ossessioni. Per creare, bisogna avere un’ossessione – anche assoluta, anche oscura e torbida – ma non deve prendere il sopravvento. L’arte è una creazione artigianale e l’ossessione va controllata, non deve mangiarti.

Hanno ragione i Baustelle, quindi. Assolutamente.

Autoritratto newyorkese è il tuo romanzo più erotico. Cos’è il sesso in questo romanzo? È la chiave di tutto: conoscenza di sé stessi, vendita di sé stessi, rapporto con l’altro. Il protagonista sessualizza tutto, non riesce a non farlo. E appartiene alla prima generazione completamente digitalizzata: il sesso è ovunque, internet lo ha reso immediato, non devi neanche andartelo a cercare.

Anche se ora si fa molto meno sesso, dicono. Sì, forse fa paura proprio perché è spiattellato dappertutto.

I protagonisti maschili dei tuoi romanzi sono sempre muscolari, nervosi: qual è il corpo del maschio che vuoi raccontare? Un corpo che ha dentro un animale che vuole uscire. È un corpo d’atleta, di lottatore, di pugile: sempre aggraziato, sembra un ballerino. È quasi femmineo. Corpi che affrontano la città e i marciapiedi con un’energia bestiale, con un’aggressività che risiede nei muscoli stessi, negli occhi, nelle braccia, nelle gambe. Hanno qualcosa dentro, qualcosa che abita sottopelle.

Foto di Maurizio FiorinoPuledri. Sì, bizzarri e liberi, selvaggi, disordinati.

Bizzarri e selvaggi come bambini, quasi. I protagonisti, pur essendo adulti, sembrano un po’ bambini mai cresciuti. Lasciano tutto, vanno a vivere a New York e si fanno pagare per fare sesso: in questo non sono bambini, fanno scelte adulte mossi dal desiderio di capire cosa vuol dire vivere. O meglio, tutti i personaggi di questo romanzo sono sia adulti sia bambini, come il papà del protagonista che non è mai davvero cresciuto. Quello che manca è l’età di mezzo, quella pubertà smaliziata e ingenua.

A quale artista assoceresti questo libro? Terry Richardson, il fotografo di punta degli anni in cui è ambientato il romanzo. L’unico che è riuscito a descrivere il passaggio dalla pellicola al digitale, dalla fotografia d’arte a fotografia per i social. Soprattutto, è l’unico che è riuscito a mettere in fotografia il sesso e sé stesso. Metteva sempre sé stesso nelle foto, con uno stile semplicissimo e personale – sfondo bianco e un filo d’ombra – ed è riuscito a immortalare la frenesia sessuale di New York.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.