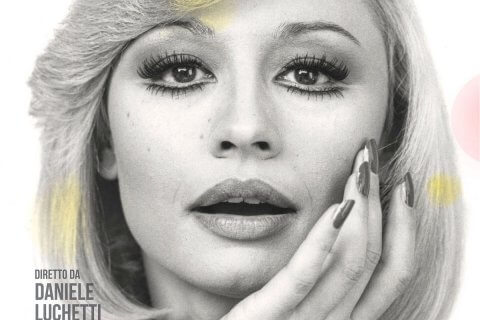

L’altro ieri, presso l’Aula Crociera di Studi Umanistici all’Università Statale di Milano, è stato presentato il documentario “Ne avete di finocchi in casa?”, ambizioso progetto del collettivo GayStatale, una realtà LGBTI ormai importante all’interno del panorama milanese.

All’incontro, dal titolo “Le macchiette omosessuali nel cinema popolare italiano”, sono state mostrate delle clip dal film e hanno preso parte Steve Della Casa, critico cinematografico e conduttore di “Hollywood Party” su Radio3, e Mauro Giori, ricercatore universitario impegnato proprio nella realizzazione di un saggio sul tema.

Le premesse del progetto sono allettanti: “in una società che vive nel culto della virilità gli

omosessuali sono palline antistress per l’uomo che non si sente abbastanza uomo”.

Insomma, una

sorta di cartina al tornasole della mascolinità popolare italiana, unica tipologia caratteriale accettataper il maschio italiano degli anni 70.

Il documentario si propone di porre il focus proprio su questo fenomeno: in che modo e in quale

misura gli omosessuali sono entrati nelle produzioni nazionalpopolari del cinema di quell’epoca? In quale misura hanno influenzato l’idea di omosessualità (positiva, negativa, deterrente, comica) che poi si è radicata nella coscienza collettiva della Nazione?

Per saperne di più abbiamo intervistato Andrea Meroni, regista del documentario e laureato in Beni Culturali presso l’Università, nonché collaboratore di Cultweek e 1977, riviste di musica, cinema e cultura.

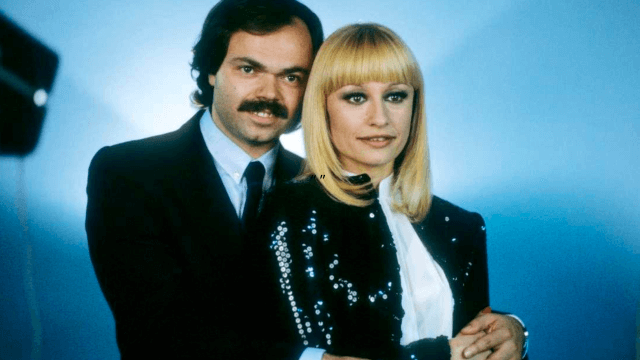

Com’è nata l’idea di una fenomenologia della figura omosessuale nel cinema italiano negli anni Settanta? L’argomento non è ancora stato trattato in modo specifico e non ha molta rilevanza in Italia, penso per esempio a “Il vizietto” del 1978, film italo-francese (con musiche di Ennio Morricone) che è diventato un cult.

L’idea mi è venuta grazie a una coincidenza. L’estate scorsa mi è capitato di vedere, a pochissima

distanza l’uno dall’altro, tre film a cavallo tra anni 60 e 70: “Scusi, lei è favorevole o contrario?” (1966) con Alberto Sordi, “La bambolona” (1969) con Ugo Tognazzi e “In nome del popolo italiano” (1971) con Vittorio Gassman e Tognazzi. In ognuna di queste pellicole compariva la figura di un cameriere gay di mezza età, bruttino, incline a pagare la compagnia di giovani fusti e morbosamente attaccato al padrone. Questi tre camerieri, ritratti in modo un po’ patetico, davano tutti la stessa idea della vita del gay “standard”, tipicamente impiegato in mansioni di servizio (in quanto donna=balia=infermiera). È così che ho cominciato a fare attenzione alla ricorrenza di personaggi omosessuali tipici, fatti con lo stampino, frugando soprattutto nei film degli anni ‘70 che sono talmente pieni di gay (anche se più ridanciani e meno patetici di quanto non fossero negli anni ‘60) che a volte non ci si fa neanche più caso. “Il vizietto” è solo la punta dell’iceberg!

Com’è impostato il progetto? In che modo hai contattato le varie personalità del cinema che hai intervistato per l’occasione?

Il documentario sarà stipato di interviste a persone che – a vario titolo – sono state l’anima di quel nostro cinema popolare, ma anche a critici e attivisti che hanno osservato quel cinema dall’esterno, spesso arrabbiandosi. Queste interviste saranno messe in relazione tra di loro seguendo due filoni. Il primo, il più informativo, sarà scandito da domande come queste: «quali erano le tipologie di gay più ricorrenti? che messaggi comunicavano? chi le interpretava?». Il secondo filone sarà invece più “sociale”. La domanda chiave sarà: queste figure avevano un impatto sulla coscienza del pubblico, gay e non, oppure no?

– Se siamo riusciti a contattare personalità come Lino Banfi, Enrico Vanzina, Leo Gullotta etc. per questo progetto lo dobbiamo soprattutto a quattro persone: Maurizio Porro, il critico

cinematografico del Corriere, Franco Gattarola, storico del cinema, Steve Della Casa e Marco

Giusti.

Avete avuto dei finanziamenti da parte di qualche associazione LGBT o da altre fonti?

Le spese per i viaggi sono coperte in parte dall’Università Statale, che ci ha permesso di andare in giro per l’Italia a raccogliere video-testimonianze che sono state proiettate alla conferenza dell’altro ieri. Per valorizzare i soldi dell’Università, noi di GayStatale abbiamo deciso di approfittare dei viaggi per contattare quante più persone possibili che potessero avere qualcosa di interessante da dire sull’argomento, facendo confluire – alla fine – tutto il materiale nel documentario. Tra le associazioni LGBT, possiamo fregiarci del contributo del CIG e di AGEDO. Per il resto ci stiamo arrangiando col crowdfunding con attività di autofinanziamento, aperitivi culturali etc.

A cosa può servire l’analisi di uno stereotipo che ha origine nel cinema nazionalpopolare di quel periodo in termini concreti nella concezione di omosessualità dei giorni nostri?

Scoprire che cosa c’è alle spalle degli stereotipi è il modo migliore per combatterli. È chiaro che il

cinema ha rielaborato preconcetti che molte persone avevano già interiorizzato, ma è pur vero che

un certo Mussolini diceva che la cinematografia è l’arma più potente, quindi è indubbio che abbia

contribuito a sigillare alcuni stereotipi nel cervello di milioni di italiani. Quando gli esponenti del

Nuovo Centro Destra hanno voluto abolire l’obbligo di fedeltà per le coppie omosessuali per evitare di equiparare le unioni civili al matrimonio, ho pensato che la principale fonte di informazione dei vari Alfano e Schifani fossero i film con Renato Pozzetto, nei quali gli omosessuali non riescono mai a tenerlo nei pantaloni. Nel caso questa mia ipotesi corrispondesse al vero, la considererei un’aggravante, non una giustificazione. Con tutto il rispetto per Renato Pozzetto.

Cosa è emerso dalla tua analisi del fenomeno?

Anche se ho ancora moltissimo da studiare, posso anticipare tre cose:

1) ci sono molte più varianti,

tra le figure di gay e lesbiche nel cinema popolare italiano, di quanto si potrebbe pensare a prima vista, benché i messaggi suggeriti siano più o meno sempre gli stessi.

2) Registi e sceneggiatori almeno da quel che ho visto) non hanno difficoltà ad ammettere che i gay venissero usati (per usare le parole di Enrico Vanzina) come “una scorciatoia per far ridere”; ci tengono però a sottolineare che, dietro a quei personaggini gay, non ci fosse mai una vera cattiveria, al massimo una bonarietà un po’sempliciotta. E qui si può decidere se credergli o meno.

3) Mi sono accorto che le macchiette omosessuali – certe più, certe meno – mi divertono ancora, nell’anno di grazia 2016! È grave?

Crowdfunding, per aiutare i ragazzi in questo progetto

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.