C’è un milione di motivi per cui usciamo la notte: per camminare o riveder le stelle, per amare, per tornare, per digerire, per pisciare. Usciamo la notte per sparire o per piangere, per una sigaretta o una scopata, per una striscia, un bacio sulle scale o un cane da accompagnare. Sono milioni i motivi per cui usciamo di notte. A volte hanno a che fare con i guai, altre volte con i sorrisi, ogni tanto con le stelle e ogni tanto con la Storia, con quella faccenda antica e sempre nuova dell’identità. Perché la Storia della nostra comunità è anche una storia notturna, o almeno crepuscolare, una cronaca del nostro uscire e del nostro cercare, del nostro tornare e del nostro scappare.

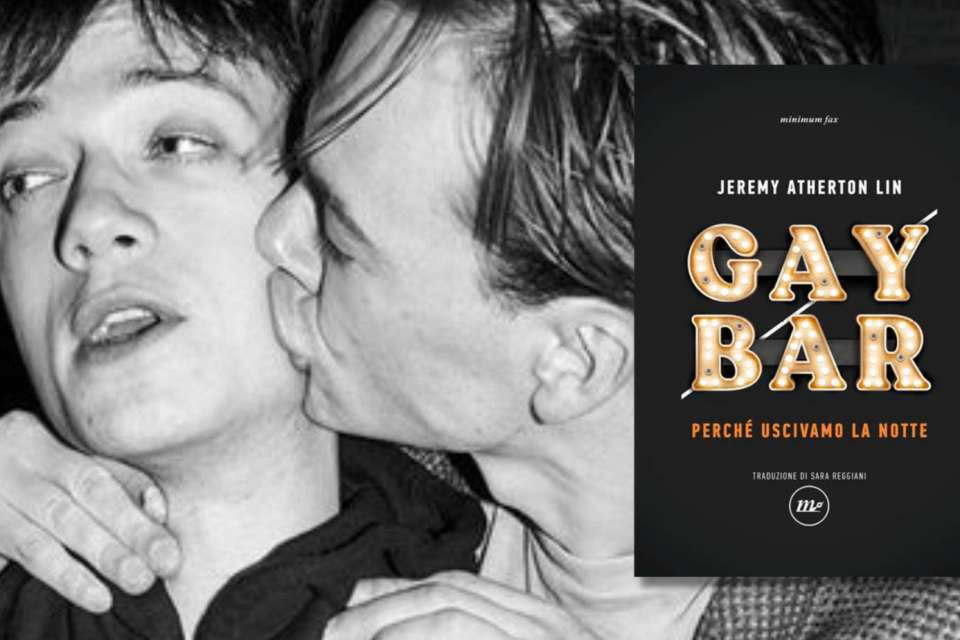

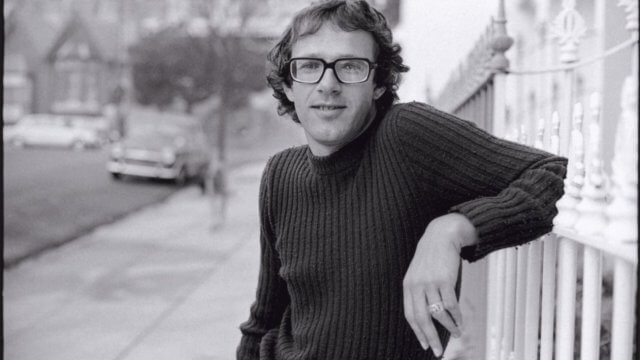

Jeremy Atherton Lin in Gay Bar. Perché uscivamo la notte (Minimum Fax, traduzione di Sara Reggiani) traccia la geografia dei nostri passi nelle tenebre e racconta una storia – la sua, la nostra – attraverso quella dei luoghi che ci hanno accolto e masticato. Discoteche, club e bar che ci offrono e ci hanno offerto un tetto – l’unico possibile a volte – e il fantoccio di un’identità a cui aggrapparci per non sentirci soli. Dal Caravan Club, che ha insudiciato la morale pubblica protofascista della Londra degli anni Trenta, al Factory di Los Angeles. Dal Probe al Jewel’s Catch One, punto di ritrovo della comunità gay nera sulla West Pico Avenue. Poi ancora l’Adelphi a Londra e San Francisco che è «un peep show a cielo aperto». Case, luoghi e continenti costretti in quattro mura, che sono il simbolo di una liberazione, ma anche dimore infestate dai fantasmi del passato. Ogni locale queer è abitato da magnifiche presenze, dalle ombre di coloro che abbiamo lasciato indietro, che non hanno avuto la possibilità di varcare l’uscio per occupare le strade. Ogni gay bar lascia alle sue spalle esperienze di rimozione e clandestinità e folle di dimenticati.

La Playlist di Gay Bar – Le canzoni del libro

Tra le pagine di questo libro – un saggio, un memoir erotico, un manifesto e un documento storico – i luoghi sono filtri attraverso cui osservare la storia personale e quella collettiva. D’altronde, il libro comincia con la descrizione di un’ammucchiata («comincia a esserci puzza di pisello») e poi prosegue con l’ostinata alternanza di aneddoti personali, riflessioni generali e citazioni colte. Atherton Lin racconta i suoi amori e i suoi orgasmi, le sue erezioni e le sue scoperte, pungola il ricordo del suo corpo nella folla e ragiona intorno a sé stesso, ai temi della soggettività. Intanto, però, cita Gertrude Stein, la prima ad avere usato in letteratura la parola gay per riferirsi a una coppia omosessuale; Walt Whitman, “la gallina furtiva” e Susan Sontag per le sue lotte intellettuali contro lo stigma della malattia. Mentre racconta coito e dintorni, Atherton Lin passa in rassegna la storia della comunità queer osservata dai locali che l’hanno vista passare: i primi Pride e le prime botte, gli scantinati con la muffa e le prime dark room, l’AIDS, le faide interne, le ballroom e l’emancipazione, il motto “Fuori dai bar, per le strade” e il grido “Noi siamo ovunque”; Sylvia Rivera e Lady Gaga.

Gay Bar è un libro affollato e complesso, che non vuole a tutti i costi romanticizzare i luoghi d’aggregazione, ma fare quello che dovrebbe sempre fare la letteratura, ovvero problematizzare. Atherton Lin non descrive i suoi luoghi-campione come alcove incontaminate di benessere e icone immacolate di liberazione, ma riesce nell’intento di catturarne l‘indispensabilità senza rinunciare al tentativo di mostrarne le contraddizioni. Se da un lato, per esempio, i locali queer compensano al problema della memoria e dell’eredità intergenerazionale costituendosi come luoghi di germinazione filiale e di generazione artificiale dei nuclei famigliari, dall’altro sono attraversati da profondissime cesure, che testimoniano i problemi e le lotte sororicide che intrappolano la comunità. Gli spazi di aggregazione queer non sono sempre piazze aperte. Non sempre agorà, bensì trincee. Non sempre incroci, ma binari. E questo è un problema enorme, che ci fa indietreggiare e spalleggiare con il nemico. Quella che si accartoccia sui pavimenti dei locali queer è spesso una disuguaglianza sociale. Un’asimmetria di classe, innanzitutto, ma anche di genere e di espressione della propria fisicità. Storicamente, gli uomini ricchi e bianchi frequentavano locali dai quali la classe operaia, le donne, le persone trans e i corpi queer erano ostracizzati. Gay Bar dunque racconta le incoerenze interne passate e quelle attuali, gli splendori sì, ma anche le cancrene di una comunità complessa ed eterogenea la cui storia non può e non deve essere riassunta attraverso semplificazioni retoriche e mendaci.

Gay Bar, però, è soprattutto un testo che vuole raccontare come sono cambiati i locali LGBT+ e cosa sono oggi. In questa landa post-gay dove i diritti tornano a essere messi pericolosamente in discussione, un luogo d’aggregazione spesso è una salvezza e una possibilità e altre volte una trappola che finisce per voler definire tutto ciò che chiede di non essere definito mai. In un’epoca in cui l’identità è sempre più scivolosa, plurima e imprendibile, è davvero possibile costruire e immaginare spazi inclusivi?

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.