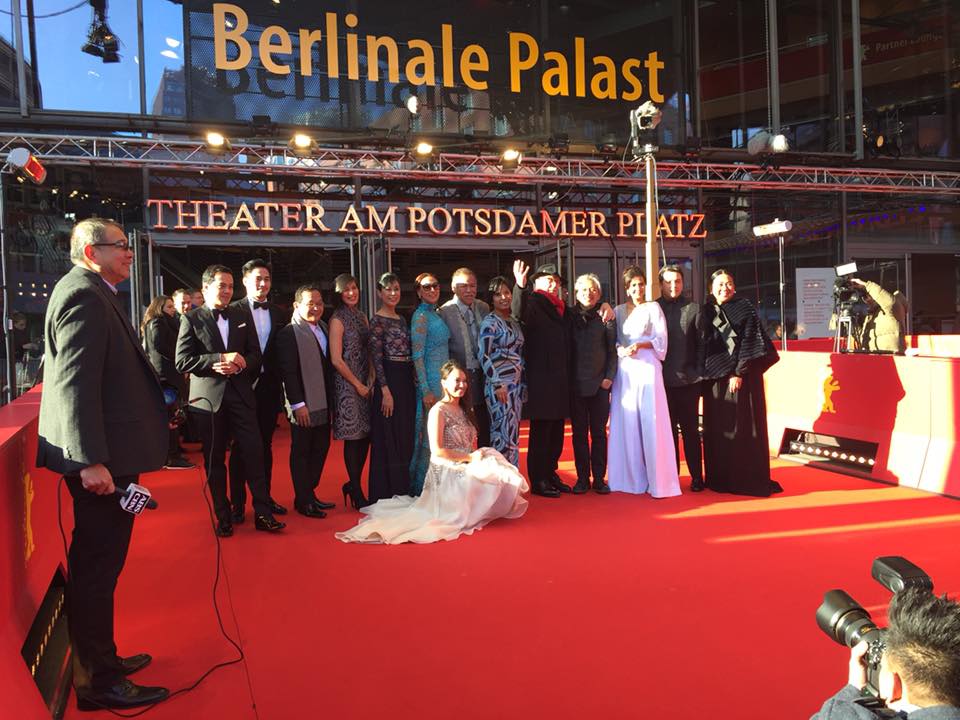

E poi arrivò il capolavoro. Sono applausi convinti, ‘Bravo!’ a scena aperta, infiniti scrosci d’approvazione al termine della fluviale epopea filippina A Lullaby to the Sorrowful Mistery di Lav Diaz, otto ore e due minuti indimenticabili, magiche, immersive per chi è riuscito a rimanere fino alla fine (in galleria eravamo una settantina: prime fughe dopo mezz’ora di film). Un’opera d’arte magistrale che cambia la percezione del cinema, in cui lo spettatore è accompagnato a scoprire l’anima profonda del tempo in cui è ambientato il film, vivendolo direttamente e dimenticando quello reale. Non è affatto noioso, anzi, (ma siamo esseri umani: cedimenti verso la fine della prima parte alla quarta ora e dopo tre ore di giungla, alla settima) e rappresenta un tentativo compiutamente riuscito e privo di problemi di montaggio, grazie a un ritmo interno straordinariamente ispirato, di raccontare la colonizzazione delle Filippine da parte degli Spagnoli alla fine del diciannovesimo secolo. Andres Bonifacio y de Castro fu un rivoluzionario filippino che fondò il Katipunan, un’organizzazione segreta alla base della rivolta, considerato il ‘presidente ombra’ di Emilio Aguinaldo, a capo di una delle prime sommosse antispagnole nel 1896 che diede vita alla prima repubblica delle Filippine, Biak-na-Bato. Oggi Andres Bonifacio y de Castro è considerato il ‘padre’ della rivoluzione filippina.

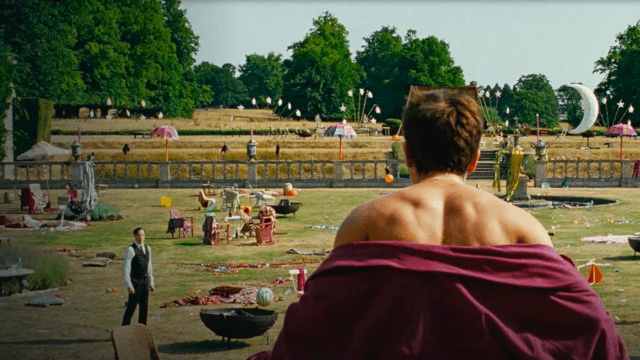

A Lullaby to the Sorrowful Mistery – Una ninna nanna per la disillusione ottica intreccia varie piste narrative per rendere (magnificamente) il clima di sopito terrore, le esigenze di sopravvivenza in città e poi nella foresta nonché la brama di potere dei conquistadores dell’epoca. Profondo e rivelatore il ruolo dei cattolici che furono a stretto contatto coi colonizzatori nella loro opera di presunta evangelizzazione dei filippini (vediamo anche un sacerdote molto effemminato che si diverte tra lazzi e costosi party in mezzo ai potenti), pronti a bruciare le capanne pur di ‘assoldare’ giovani disperate nella loro comunità religiosa.

La vedova di Bonifacio sta cercando il corpo scomparso del marito: nella giungla viene a conoscenza di una comunità fatta di streghe animiste, incantatori con misteriosi amuleti tra cui il presunto sangue del misterioso Bernardo Carpio e un trio di matrone potentissime in cui spicca una monumentale trans che sembra Sai Baba (eccezionale per sensualità e rigore la scena della tenda ‘del controllo’ dove il potere appare gestito proprio da queste tre megere). Ma quando appare nella giungla ombrosa una creatura con la testa di cavallo, gli equilibri della vita nelle capanne cambieranno, per sempre.

Con un vertiginoso senso del paesaggio, un’eccezionale capacità di sfruttare il magnifico bianco e nero di Larry Manda e – nella seconda parte – la capacità di far emergere tutto il fascino esotico dei riti apotropaici delle Filippine più sconosciute, Lav Diaz firma un film rivoluzionario che sbaraglia gli avversari agguantando in un istante l’Orso d’Oro: se non lo vince – potrebbe arrivare anche un premio collettivo agli interpreti, tra cui l’attore queer Bernardo Bernardo che interpreta il proprietario dell’amuleto col sangue di Bernardo Carpio – siamo disposti a torturare per otto ore ciascun membro della giuria, Meryl Streep inclusa.

Da antologia del cinema d’autore mondiale la splendida scena della presentazione del primo film della Storia nelle Filippine provocatore di fughe simili a quelle di Parigi, quello dei fratelli Lumière che diedero vita alla settima arte proiettando, il 28 dicembre 1895, dieci cortometraggi al Salon Indien du Grand Cafè in Boulevard des Capucines: il primo in assoluto fu L’uscita Dalle Fabbriche Lumière (esistono tre versioni del film).

Centoventuno anni dopo, arriva A Lullaby to the Sorrowful Mistery che ha richiesto diciassette anni per la sua realizzazione, con consenso della produzione di spezzare in due il film all’anteprima berlinese (la prima parte presentata a Berlino dura 4 h 17 m, la seconda 3 h 45) con un’ora di pausa, tra le due e le tre, “per consentire ai giornalisti di mangiare e bere” come è stato spiegato in conferenza stampa e qualche borbottio tra i cinefili più radicali. Non osiamo immaginare come un capolavoro di tale lunghezza possa arrivare in Italia se non tagliato in almeno quattro parti o nel circuito festivaliero: il potenziale commerciale è minimo. “Non mi preoccupo di ciò – ha spiegato Lav Diaz – il cinema è arte come la poesia. Non mi interessa l’aspetto commerciale ma se arriva al pubblico, ovviamente, mi fa piacere”. In conferenza stampa, Lav Diaz saluta e ringrazia Enrico Ghezzi come ‘maestro, pensatore’ rivelando di essere suo amico e di ‘parlare tanto con lui di cinema‘. Grande Lav.

È invece bagarre alla conferenza stampa dell’intenso Kollektivet (La Comune) di Thomas Vinterberg su una delle tante comuni che si formarono negli anni ’70 in Danimarca. Nella corsa verso la bella protagonista Trine Dyrholm che interpreta una celebre giornalista televisiva che vive con l’amato insegnante di architettura Erik (Ulrich Thomsen, perfetto) un operatore inciampa, la videocamera cade e si frantuma in più parti: imprecazioni e urla. È il caos. I giornalisti protestano, l’operatore s’infuria, la sicurezza viene allertata. Non c’è più tempo. Ecco apparire il grande Maestro Dogma Thomas Vinterberg, autore del primo film del collettivo arrivato in tutti e cinque i continenti, il geniale Festen. A lui facciamo una domanda ‘queer’: com’era la vita di relazione in comune tra i quattro maschi fondatori del movimento, ossia Vinterberg, Soran Kragh-Jacobsen, Kristian Levring e il Maestro Supremo Lars Von Trier?

“Penso che a Cannes, nel 1998, quando quattrocento persone ci tributarono un applauso convinto – qui ci sono tre delle persone che erano presenti – quello fosse l’inizio della fine di Dogma. Dogma era una rivolta, qualcosa di nuovo, era connesso a un sacco di rischi, e nel giro di una notte divenne un grande successo, persino di moda. Nella mia nazione puoi comprare pure i Mobili Dogma, ci sono i supermarket Dogma con quasi niente dentro: non era questa l’idea. Ci siamo resi conto subito che il rischio si sarebbe trasformato in qualcosa di ‘sexy’, di modaiolo e persino qualcosa a che fare con la celebrità. Sì, è stato un successo. Era la fine naturale di Dogma. Ora mangiamo insieme, beviamo vini molto costosi, uno di noi è ricco: non io! E non c’è ancora un segno di UltraDogma, per ora”.

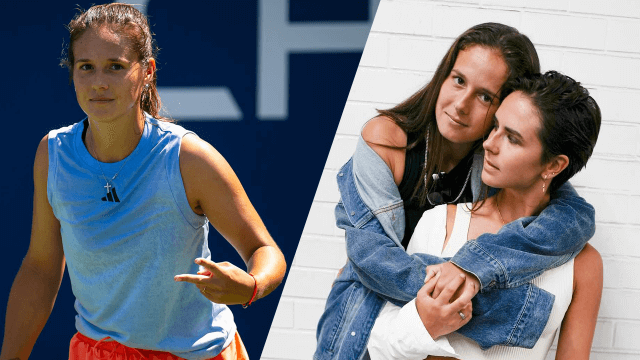

Nell’emozionante Kollektivet, girato senza rispettare alcuna regola Dogma, un triangolo amoroso è descritto con i toni palpitanti di una comunità che cercava nuovi modi di vivere, di esprimere, di convidere emozioni ed esperienze. Tra i dieci membri in una grande casa di Hellerup, a nord di Copenaghen – c’è anche un bimbo figlio di una coppia e un’inquieta adolescente alle prese coi primi turbamenti amorosi – vi è anche un fascinoso straniero, Allon (interpretato dal bellissimo attore libanese Fares Fares), che non si capisce inizialmente se possa o meno contribuire attivamente alla vita della comunità. Senza alcuna retorica, con una sceneggiatura acuta e incisiva, Vinterberg racconta successi e fallimenti di quella che oggi barbaramente verrebbe chiamata in Italia una ‘formazione sociale specifica’ che cercava semplicemente nuovi modi di vivere insieme, migliorare la propria vita e quella degli altri, arrivare a nuove frontiere espressive attraverso l’arte e la comunicazione (magnifica la scena ‘tranciata’ del servizio tv sul massacro di Pol Pot, autocensurata per questioni morali).

Nel finale, un bel bacio gay suggella quelle unioni che pullulavano, indipendentemente dal sesso, in questi esperimenti sociali che vedono ancora oggi un seguito nel libero quartiere di Copenaghen, Christiania.

Kollektivet potrebbe arrivare a un premio maggiore, e la scelta di premiare l’intero cast ex-aequo con quello del capolavoro di Lav Diaz sarebbe una scelta illuminata.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.